ビーズミルの運転方式選定~メリットとデメリット~

ビーズミルの運転方式は大きく分けて3つあります。ポンプを使用して連続的にスラリーを送液する<循環運転><パス運転>と、ポンプを使用せずに容器内で完結する<バッチ運転>です。循環運転とパス運転はまとめて「連続式」と呼んでいます。

ビーズミル運転方式比較

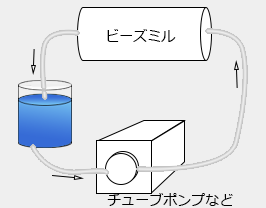

循環運転

大流量で循環することでスラリーがミルを通過する回数が多くなり、シャープな粒度分布を得られます。ただし、仕込み量をスケールアップする場合に単純に2倍処理すれば処理時間も2倍、とはならないので注意が必要です。パス運転

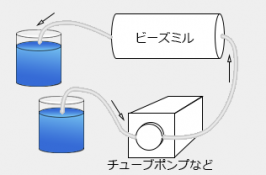

未処理粒子がなく、高品質なスラリーを得ることができます。仕込み量をスケールアップする場合も単純に倍すればいいので生産量を簡単に算出することが可能です。ただし、タンクの切り替え(自動化可能)が必要なので初期コストは<循環運転>よりも増えます。バッチ式

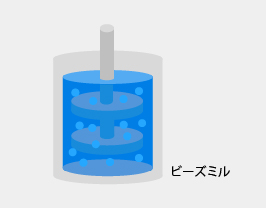

ラボ機を中心に採用される運転方式で、ポンプが不必要であるため菅理項目が少ないこと・部品点数が少なく、試験が簡単にできることが最大のメリットです。圧力上昇やミル内の偏りなど考えなくて良いため、設定した回転数やビーズ径で処理ができるのか、またはできないのか、という判断に集中できます。シンプルな構造であるため、特に安定稼働が可能です。また、少量スラリーからビーズミルの検討ができることも大きなメリットです。デメリットとしては、生産性が低いことが挙げられます。| 運転方式 | 管理方法 | メリット | デメリット・注意点 |

|---|---|---|---|

循環運転 |

時間 | ・処理効率アップ ・シャープな粒度分布(注意) ・タンク1つで手間いらず |

・圧力上昇に注意 ・ビーズの偏り(摩耗増・発熱増)に注意 ・目標到達までの循環回数と均一性の関係 ・粗大粒子残の可能性 ・N倍処理≠時間N倍 |

パス運転 |

パス 回数 |

・1パス処理でシンプルな生産ライン ・N倍処理=時間N倍 ・未処理粒子がない |

・多パス運転時はタンク切替が必要(自動化可能) ・初期コスト(撹拌機、タンク等)増 |

バッチ運転 |

時間 | ・管理項目が少ない ・シンプル構造のため安定稼働 ・少量検討が可能 |

・生産性が低い |

運転方式の決め方

アイメックスで推奨する運転方式決定の流れは以下の通りです。

シンプルでポンプトラブルがなく少量検討ができる<バッチ運転>で処理条件を選定し、その後連続処理ができる<循環運転>か<パス運転>かを決定していきます。

それでは、<循環運転>か<パス運転>かはどのように決めたら良いでしょうか。

一度ミルにスラリーを通してみて目標まで到達時間はどのくらいかかるのか考えます。目標までの循環回数(到達時間)が10パス相当以上確保できる場合は、大流量で循環して運転するのが主流になります。2~3パスで目標に到達するような場合は、均一性が失われる(粗大粒子が残個っている可能性がある)のでパス運転の方が向いています。

循環運転とパス運転は処理物や目的に応じて、適切に選定する必要があります。

>前の記事「1-2.ビーズミルの分類~攪拌構造とビーズ分離方式~」

こちらの記事もおすすめです