ビーズミル初検討の実際例

ビーズミルを初めて検討1(無機酸化物スラリー10wt%)

| 処理物 | 無機酸化物スラリー10wt% |

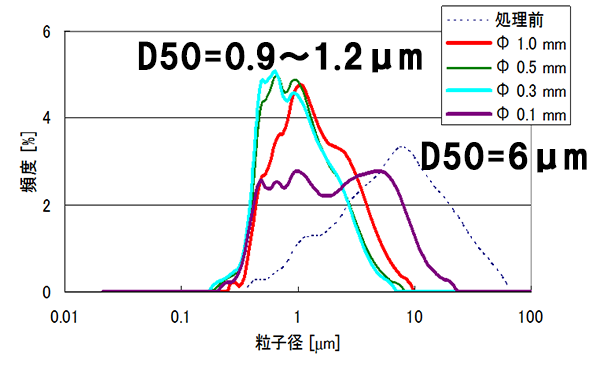

| 処理前粒子径 | D50=6μm D99=50μm |

| 目標粒子径 | D50=サブミクロン 小径であればあるほど良い |

処理30分後

| 処理物 | 無機酸化物スラリー10wt% |

|---|---|

| 使用機種 | 多筒式TSG-6U |

| 周速 | 4.2m/s |

| ビーズ | φ1.0/0.5/0.3/0.1mmジルコニアビーズ |

| 目標粒子径 | D50<1μm |

ビーズ径を4水準処理してみました。粒度分布を見ると、まず特徴的なのはφ0.1mm(紫線)がブロードになっている点です。φ1mm(赤線)が少し遅れて追従しており、φ0.3mm(水色線)かφ0.5mm(緑線)が良さそう、ということが言えます。

ここで重要なのは、なぜφ0.1mmの処理が遅いのかということです。本ケースでは、エネルギー不足で強度が足りないからと推測されます。φ1mmでは、強度が足りていますが頻度が足りていないため、処理速度が遅いということになります。

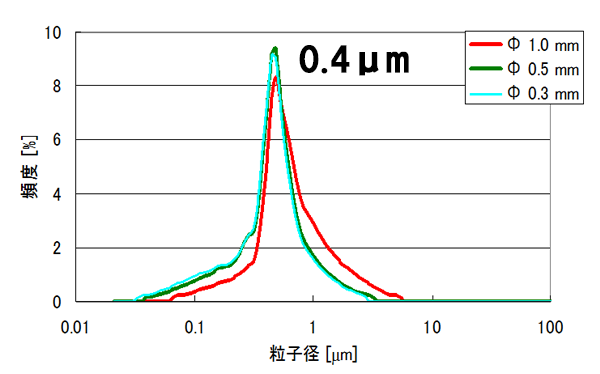

処理90分後

| 処理物 | 無機酸化物スラリー10wt% |

|---|---|

| 使用機種 | 多筒式TSG-6U |

| 周速 | 4.2m/s |

| ビーズ | φ1.0/0.5/0.3/0.1mmジルコニアビーズ |

| 目標粒子径 | D50<1μm |

さらに処理を続けていくと、φ0.3mm,φ0.5mmのピークにφ1mmが追いついてきます。これは頻度が少なかった分を処理時間で補っていることを表しています。以上の結果から、最適なのはφ0.3mmかφ0.5mmだろうという初期の検討ができます。φ0.1mmビーズは強度が足りず、φ1mmビーズは頻度が足りていなかった、と言えるでしょう。

今回、固形分濃度は10wt%でしたが粘度上昇はなかったため、固形分濃度を増やして効率を上げていくことができます。次の展開として、連続式でφ0.5mm,0.3mmビーズで詳細データを採取していくことになります。

<結果>

・最適ビーズ径は φ0.5mm or φ0.3mm

・0.1mmビーズはエネルギー不足(強度が足りない)

・1mmビーズはビーズ充填率数が低いため、処理速度30%低下

・粘度上昇なし。固形分濃度増加で生産効率アップの可能性

・ビーズ自体のコストパフォーマンス・ハンドリングはφ0.5mm >φ0.3mm

ビーズミルを初めて検討2(有機物スラリー)

| 処理物 | 有機物スラリー |

|---|---|

| 使用機種 | 多筒式TSG-6U |

| 周速 | 9.2m/s |

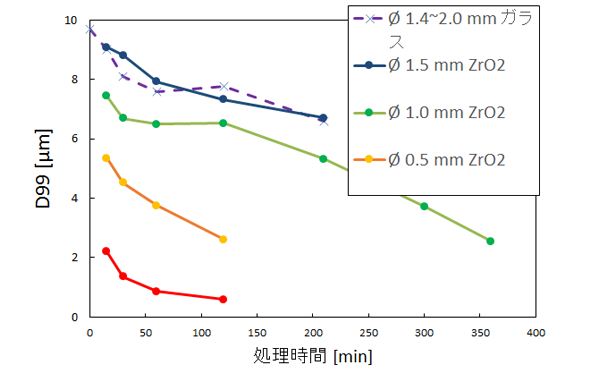

| ビーズ | φ1.4~2.0mmガラス φ1.5/1.0/0.5/0.1mmジルコニア |

| 目標粒子径 | D99<1μm |

こちらの検討では、ジルコニアビーズとガラスビーズ2種類を使用したものです。粒度分布を見てみると、ガラスビーズφ1.4~2.0mm(紫点線)と、ジルコニアビーズφ1.5mm(青線)は、粒子径にあまり差がありません。この2つは、ビーズ径の大きさはあまり違いがないので「頻度」はほぼ同じということになります。密度の高いジルコニアの方が「強度」はあるはずですが、上のグラフの通りD99にガラスとジルコニアビーズの差はあまりありません。ガラスビーズですでに必要な強度が確保されていると判断できます。ビーズ径を小さくすると急激に微粒子化が進んでいることから、このスラリーにとって粉砕強度はあまり必要とされておらず、頻度重視のスラリーであることが分かります。処理速度に注目すると、ビーズ径を小さくすることで100倍以上の効率アップにつながっています。

<結果>

・材質比較:同一径でのガラスとジルコニアでは結果に差はなし

・径比較:小径であるほど処理速度が速い

・ガラスビーズと比較し、ジルコニアビーズの処理速度は

φ0.5mmジルコニア:14倍以上

φ0.1mmジルコニア:110倍以上

φ0.5mm採用・・・ギャップセパレーター式のビーズミルへ

φ0.1mm採用・・・遠心分離式のビーズミルへ それぞれ検討を進めていきます。

>次の記事「3-1.ナノ分散における支配的因子はスラリー配合」

>前の記事「2-4.ビーズミルの処理条件を調整しよう」